Haus der Musik Braunschweig

Umbau eines ehemaligen Karstadt- Kaufhauses in der Braunschweiger Innenstadt zu einer Musikschule und einem Konzertsaal mit 1200 Sitzplätzen.

Das Atrium: Ein Third Space

Die großzügige, zweigeschossige Eingangshalle öffnet sich fließend zum Stadtraum.

Dabei kann der Saal der Musikschule zum Atrium hin geöffnet werden, so dass Proben oder Konzerte niederschwellig öffentlich stattfinden können.

Eine Musikbibliothek und eine Audiothek laden zum Stöbern ein, in einem schalldichten Raum mit hochwertiger Audioanlage können vergangene Konzerte gehört werden. Diese Räume sind um das zentrale Atrium angeordnet und bieten Sicht-wie auch Hörbeziehungen zum Untergeschoss, in dem sich Proberäume sowie die Zugänge zum Kleinen Saal und zum Kammermusiksaal befinden.

Die Innenraumgestaltung ist so angelegt, dass sie wie ein Trichter den Besucherstrom subtil in Richtung Garderobe und Haupterschließung des Konzertsaals lenkt.

Konzertsaal der Musikschule

Der Saal der Musikschule kann flexibel zur Eingangshalle hin geöffnet werden, so dass er für eine Vielzahl von Veranstaltungen genutzt werden kann: Für ein klassisches Konzert bleibt der Saal geschlossen, bei öffentlichen Proben oder interaktiven Formaten kann der Saal geöffnet werden.

Der Saal kann auch für Tanzveranstaltungen genutzt werden, bei denen z.B. das Orchester auf der Bühne spielt und die Tanzfläche davor liegt, für Dance Battles, bei denen die Jury auf der Bühne sitzt, die Tanzfläche davor ist und das Publikum sowohl um die Bühne herum als auch auf der Empore sitzen kann.

Der Konzertsaal der Musikschule mit 198 Sitzplätzen bietet somit ein hohes Maß an Flexibilität für unterschiedliche Veranstaltungsformate. Durch eine elektronische Akustik kann der Klang je nach Bedarf an die jeweilige Situation angepasst werden, so dass der Saal für verschiedene Nutzungen optimal genutzt werden kann.

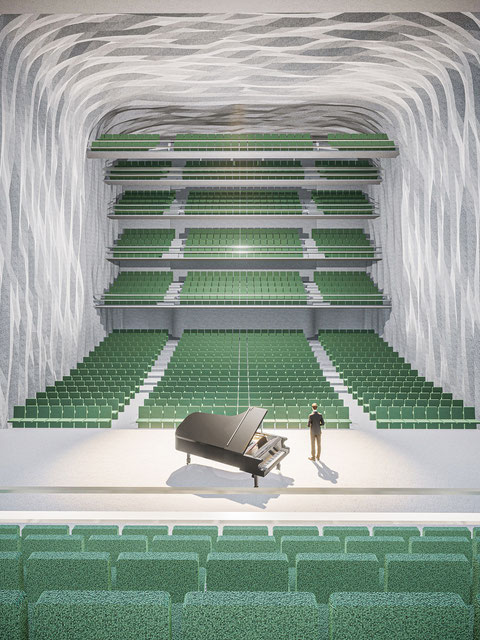

Arenaartig staffeln sich die 1098 Sitzplätze im Großen Saal wie eine Welle nach oben.

Die ziselierte Oberflächenstruktur der Wände und der Decke rahmt den Bühnenraum, die präzise ausgearbeitete polygonale Struktur der Verkleidung prägt Akustik wie Ästhetik. Die polygonale Struktur besteht aus CO2 neutralem Betonfertigteilen aus Geopolymer-Beton, bei dem Zement wird zu 100% durch Nebenprodukte wie Hochofenschlacke oder Flugasche substituiert wird.

Form

Durch seine klassische Grundform bietet der Konzertsaal ideale Voraussetzungen, um für die 1089 Sitzplätze (1221 mit Chortribüne) optimale akustische Bedingungen zu schaffen. Balance und Artikulation der Instrumente können so nach den Vorstellungen der Interpreten gestaltet werden und sind kein Zufallsprodukt, das durch die Sitzplatzwahl und die Richtwirkung der Instrumente hervorgerufen wird.

Die ansteigende Anordnung der Sitzreihen im Parkett und auf den Rängen schafft neben guten Sichtverhältnissen auch die für Präzision und Klarheit des Klanges so wichtige ungehinderte Direktschallausbreitung. Durch die Begrenzung des Abstandes zwischen Bühnenvorderkante und letzter Sitzreihe auf 23 m wird das Gefühl der Nähe zusätzlich unterstützt.

Akustik

Durch die arenaartige Staffelung, die seitlichen Reflektorflächen und die variabel einstellbaren Deckenreflektoren ist die Podiumssituation ganz auf das gute Zuhören und die Wahrnehmung des eigenen Instrumentes ausgerichtet.

Die hinter dem Podium angeordneten Chorplätze schaffen sowohl eine enge Verbindung zum Podium, die einen homogenen Gesamtklang gewährleistet, als auch eine gute Direktschallausbreitung für den Chor, die Präsenz und Durchsetzungsfähigkeit garantiert. Das Chorpodium ist höhenverstellbar konzipiert, so dass es z.B. bei szenischen Aufführungen oder Tanzveranstaltungen als Fläche für ein kleines Orchester hinter der Bühne genutzt werden kann.

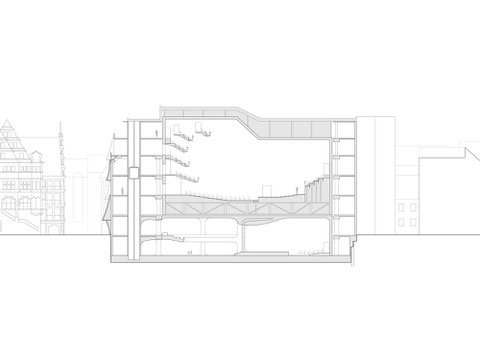

Das „Haus der Musik“ wird weitgehend in die Gebäudestruktur des ehemaligen Karstadt-Gebäudes integriert. Um die notwendige Erschließungskapazität zu schaffen, werden einzelne Deckenfelder entfernt, wobei hier die Primärkonstruktion erhalten bleibt.

Für den Bau der beiden Konzertsäle werden 12 Felder im Zentrum des Gebäudes zurückgebaut. Darüber hinaus wird im Bereich der Jakobstraße ein weiterer Teil für die Ladezone für große Lkws zurückgebaut.

Der große Saal wird als vom übrigen Gebäude entkoppelter Baukörper auf einem raumhohen Tragraster errichtet. Dieses Tragraster liegt auf den Außenwänden des kleinen Konzertsaals sowie auf zwei Stützen auf, um die Eingangshalle möglichst frei zu halten. Die Lasten für die Bodenplatte ändern sich nur geringfügig, die Verschiebung der Rasterachsen wird durch zusätzliche Verstärkungen der Bodenplatte an einzelnen Stellen ausgeglichen.

Insgesamt hat die über 45 Jahre alte Betonskelettkonstruktion im Laufe ihres Lebens deutlich an Festigkeit gewonnen, was die Lastabtragung zusätzlich begünstigt.

In den Obergeschossen wird der Bestand durch Aufbauten erweitert, dabei wird die Konstruktion des Bestandes als Skelettbau mit Stützen und Unterzügen fortgeführt, um eine gleichbleibende Flexibilität durch das gesamte Bauwerk zu erreichen.

Team:

Peter Haimerl.Architektur:

Felix Mayer-Sternberg (Produktdesigner)

Niklas Kofalk (Werkstudent)

Gero Wortmann (Designer)

Paul Eis (Architekt)

Statik:

a.k.a. ingenieure

Thomas Beck

Haustechnik:

Ingenieurbüro Hausladen GmbH

Gert Hausladen

Akustik:

Müller BBM GmbH

Eckard Mommertz

Betontechnik:

Puracrete

Gernot Parmann

Künstlerische Beratung:

Jutta Görlich